Il est temps de se réapproprier nos ressources

et de manger notre Saint-Laurent

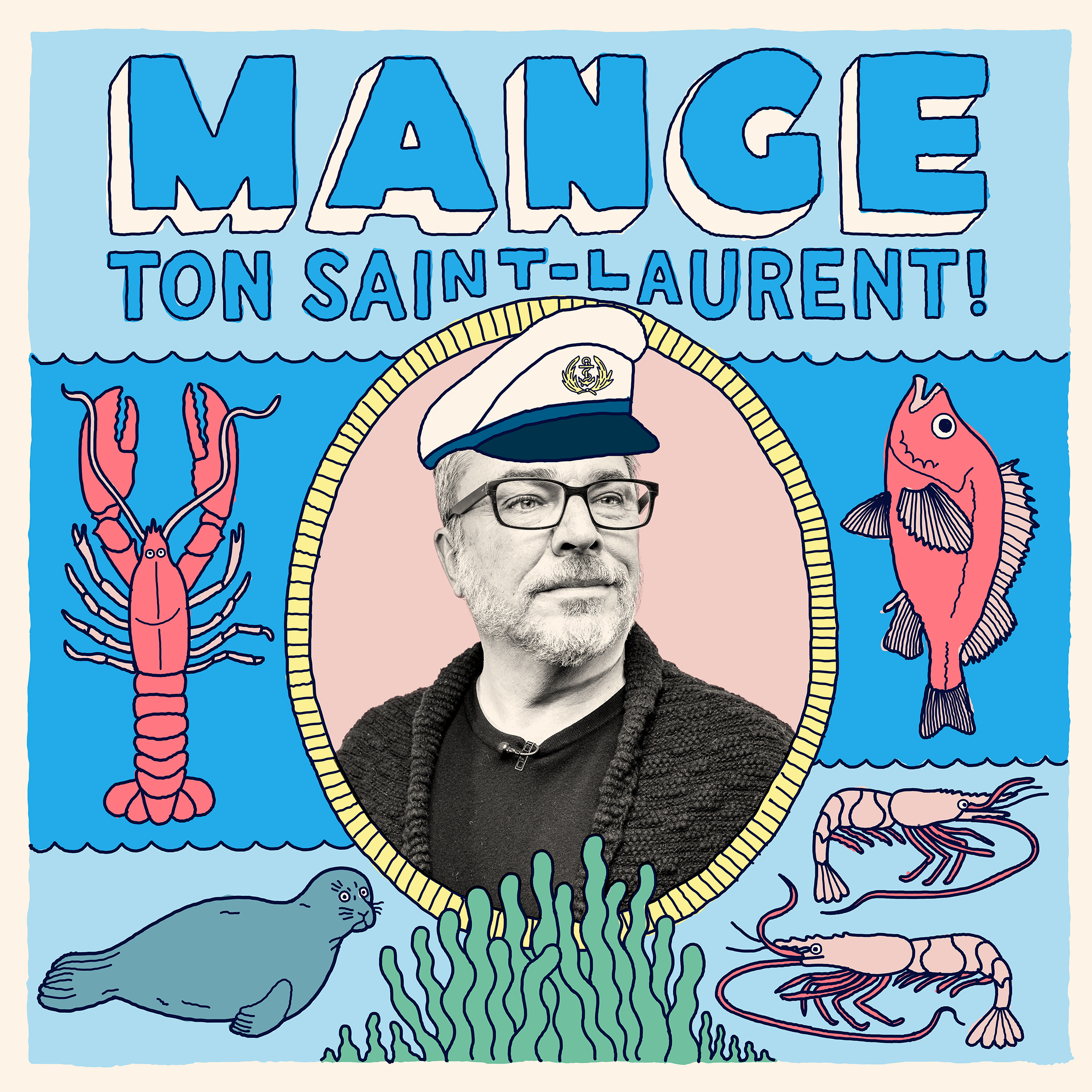

Nouveau balado

Mange ton Saint-Laurent!

Plongez au cœur d’une micro enquête portant sur les pêcheries du Saint-Laurent! Christian Bégin démystifie les grands défis de l’industrie des pêches au Québec en dressant le portrait de 5 espèces comestibles du Saint-Laurent.

Un collectif au service des citoyens

La mission de Mange ton Saint-Laurent! est d’informer le public québécois sur les différents enjeux scientifiques et sociétaux, ainsi que sur les initiatives porteuses en lien avec les pêcheries et le développement des communautés côtières du Bas Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Inspirez-vous!

Nos dernières parutions

object(WP_Query)#3893 (53) {

["query"]=>

array(7) {

["post_type"]=>

string(4) "post"

["post_status"]=>

string(7) "publish"

["posts_per_page"]=>

int(4)

["paged"]=>

int(1)

["orderby"]=>

string(12) "publish_date"

["order"]=>

string(4) "DESC"

["tax_query"]=>

array(2) {

["relation"]=>

string(2) "OR"

[0]=>

array(4) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["field"]=>

string(4) "slug"

["terms"]=>

array(7) {

[0]=>

string(7) "article"

[1]=>

string(6) "balado"

[2]=>

string(5) "video"

[3]=>

string(13) "saint-laurent"

[4]=>

string(9) "pecheries"

[5]=>

string(8) "economie"

[6]=>

string(10) "cueillette"

}

["operator"]=>

string(2) "IN"

}

}

}

["query_vars"]=>

array(68) {

["post_type"]=>

string(4) "post"

["post_status"]=>

string(7) "publish"

["posts_per_page"]=>

int(4)

["paged"]=>

int(1)

["orderby"]=>

string(12) "publish_date"

["order"]=>

string(4) "DESC"

["tax_query"]=>

array(2) {

["relation"]=>

string(2) "OR"

[0]=>

array(4) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["field"]=>

string(4) "slug"

["terms"]=>

array(7) {

[0]=>

string(7) "article"

[1]=>

string(6) "balado"

[2]=>

string(5) "video"

[3]=>

string(13) "saint-laurent"

[4]=>

string(9) "pecheries"

[5]=>

string(8) "economie"

[6]=>

string(10) "cueillette"

}

["operator"]=>

string(2) "IN"

}

}

["error"]=>

string(0) ""

["m"]=>

string(0) ""

["p"]=>

int(0)

["post_parent"]=>

string(0) ""

["subpost"]=>

string(0) ""

["subpost_id"]=>

string(0) ""

["attachment"]=>

string(0) ""

["attachment_id"]=>

int(0)

["name"]=>

string(0) ""

["pagename"]=>

string(0) ""

["page_id"]=>

int(0)

["second"]=>

string(0) ""

["minute"]=>

string(0) ""

["hour"]=>

string(0) ""

["day"]=>

int(0)

["monthnum"]=>

int(0)

["year"]=>

int(0)

["w"]=>

int(0)

["category_name"]=>

string(7) "article"

["tag"]=>

string(0) ""

["cat"]=>

int(1)

["tag_id"]=>

string(0) ""

["author"]=>

string(0) ""

["author_name"]=>

string(0) ""

["feed"]=>

string(0) ""

["tb"]=>

string(0) ""

["meta_key"]=>

string(0) ""

["meta_value"]=>

string(0) ""

["preview"]=>

string(0) ""

["s"]=>

string(0) ""

["sentence"]=>

string(0) ""

["title"]=>

string(0) ""

["fields"]=>

string(0) ""

["menu_order"]=>

string(0) ""

["embed"]=>

string(0) ""

["category__in"]=>

array(0) {

}

["category__not_in"]=>

array(0) {

}

["category__and"]=>

array(0) {

}

["post__in"]=>

array(0) {

}

["post__not_in"]=>

array(0) {

}

["post_name__in"]=>

array(0) {

}

["tag__in"]=>

array(0) {

}

["tag__not_in"]=>

array(0) {

}

["tag__and"]=>

array(0) {

}

["tag_slug__in"]=>

array(0) {

}

["tag_slug__and"]=>

array(0) {

}

["post_parent__in"]=>

array(0) {

}

["post_parent__not_in"]=>

array(0) {

}

["author__in"]=>

array(0) {

}

["author__not_in"]=>

array(0) {

}

["search_columns"]=>

array(0) {

}

["ignore_sticky_posts"]=>

bool(false)

["suppress_filters"]=>

bool(false)

["cache_results"]=>

bool(true)

["update_post_term_cache"]=>

bool(true)

["update_menu_item_cache"]=>

bool(false)

["lazy_load_term_meta"]=>

bool(true)

["update_post_meta_cache"]=>

bool(true)

["nopaging"]=>

bool(false)

["comments_per_page"]=>

string(2) "50"

["no_found_rows"]=>

bool(false)

}

["tax_query"]=>

object(WP_Tax_Query)#4050 (6) {

["queries"]=>

array(2) {

["relation"]=>

string(2) "OR"

[0]=>

array(5) {

["taxonomy"]=>

string(8) "category"

["terms"]=>

array(7) {

[0]=>

string(7) "article"

[1]=>

string(6) "balado"

[2]=>

string(5) "video"

[3]=>

string(13) "saint-laurent"

[4]=>

string(9) "pecheries"

[5]=>

string(8) "economie"

[6]=>

string(10) "cueillette"

}

["field"]=>

string(4) "slug"

["operator"]=>

string(2) "IN"

["include_children"]=>

bool(true)

}

}

["relation"]=>

string(2) "OR"

["table_aliases":protected]=>

array(1) {

[0]=>

string(21) "wp_term_relationships"

}

["queried_terms"]=>

array(1) {

["category"]=>

array(2) {

["terms"]=>

array(7) {

[0]=>

string(7) "article"

[1]=>

string(6) "balado"

[2]=>

string(5) "video"

[3]=>

string(13) "saint-laurent"

[4]=>

string(9) "pecheries"

[5]=>

string(8) "economie"

[6]=>

string(10) "cueillette"

}

["field"]=>

string(4) "slug"

}

}

["primary_table"]=>

string(8) "wp_posts"

["primary_id_column"]=>

string(2) "ID"

}

["meta_query"]=>

object(WP_Meta_Query)#3889 (9) {

["queries"]=>

array(0) {

}

["relation"]=>

NULL

["meta_table"]=>

NULL

["meta_id_column"]=>

NULL

["primary_table"]=>

NULL

["primary_id_column"]=>

NULL

["table_aliases":protected]=>

array(0) {

}

["clauses":protected]=>

array(0) {

}

["has_or_relation":protected]=>

bool(false)

}

["date_query"]=>

bool(false)

["request"]=>

string(395) "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1 AND (

wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1,81,82,118,119,120,121)

) AND wp_posts.post_type = 'post' AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_posts.ID

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 4"

["posts"]=>

array(4) {

[0]=>

object(WP_Post)#3841 (24) {

["ID"]=>

int(10546)

["post_author"]=>

string(2) "26"

["post_date"]=>

string(19) "2024-10-03 12:38:07"

["post_date_gmt"]=>

string(19) "2024-10-03 12:38:07"

["post_content"]=>

string(58122) "[et_pb_section fb_built="1" custom_padding_last_edited="on|desktop" admin_label="Section" _builder_version="4.27.0" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_enable_image="off" background_size="custom" background_image_width="430px" background_position="bottom_right" background_horizontal_offset="1%" background_vertical_offset="-8%" custom_padding="2%||0px||false|false" custom_padding_tablet="3%||||false|false" custom_padding_phone="3%||||false|false" background_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_row custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" width_tablet="84%" width_phone="84%" width_last_edited="on|tablet" max_width_tablet="84%" max_width_phone="84%" max_width_last_edited="on|tablet" custom_padding="1%||5%||false|false" custom_padding_tablet="||4%||false|false" custom_padding_phone="||4%||false|false" collapsed="off" global_colors_info="{}" max_width__hover_enabled="off|desktop"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_post_title author="off" categories="off" comments="off" featured_image="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="2c46eb07-f976-448d-84e3-687bcef35dd7" meta_font="|700|||||||" meta_text_color="#32AED4" max_width="800px" max_width_tablet="900px" max_width_phone="900px" max_width_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][/et_pb_post_title][et_pb_post_title title="off" author="off" date="off" comments="off" featured_image="off" admin_label="Post Title" module_class="article-categorie" _builder_version="4.21.0" _module_preset="2c46eb07-f976-448d-84e3-687bcef35dd7" custom_margin="||20px||false|false" global_colors_info="{}"][/et_pb_post_title][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" max_width="600px" max_width_tablet="600px" max_width_phone="600px" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="||4px||false|false" custom_margin_tablet="||4px||false|false" custom_margin_phone="||4px||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding_tablet="" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]Par Gabriel Bourgault-Faucher

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" text_text_color="#ACACAC" max_width="600px" max_width_tablet="600px" max_width_phone="600px" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="||||false|false" custom_margin_tablet="||||false|false" custom_margin_phone="||||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]Chercheur à l’Institut de recherche en économie contemporaine

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.19.4" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_color="rgba(172,172,172,0.2)" min_height="694.3px" custom_padding="0px||4%||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" custom_padding="0px||||false|false" custom_padding_tablet="0px||||false|false" custom_padding_phone="0px||||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" custom_padding="7%||||false|false" custom_padding_tablet="7%||||false|false" custom_padding_phone="7%||||false|false" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" text_font_size="22px" width="100%" custom_padding="|0px|0px|||" global_colors_info="{}"]Au siècle dernier, les pêcheries québécoises ont traversé des bouleversements majeurs. Après s’être émancipées du contrôle qu’exerçaient sur elles les grands marchands anglo-normands depuis presque deux cents ans, les pêcheries ont connu un important processus de modernisation. Au cœur de ce « renouveau de la pêche québécoise » se trouve l’œuvre colossale d’un pionnier, Louis Bérubé, qui s’est attelé pendant près de soixante ans à sortir les communautés de pêcheurs de la dépendance en mettant entre leurs mains les leviers de leur développement. Cet homme dont la biographie est parue l’an dernier sous la plume de Gaétan Myre1 – et dans laquelle nous puisons abondamment pour la rédaction du présent article – a connu une carrière prolifique.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" custom_padding="7%||||false|false" custom_padding_tablet="7%||||false|false" custom_padding_phone="7%||||false|false" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.15.39.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.15.39" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]En 1938, Louis Bérubé à bord d’une barge de pêche de L’Anse-aux-Gascons, en Gaspésie. Il occupe à l’époque les poste de directeur de la production et de la commercialisation du Service des pêches maritimes. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud, Fonds photographique Louis-Bérubé, A4p19,001.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" custom_padding="1px||3px||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial portrait_url="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.15.13.png" quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]Louis Bérubé, un homme dédié au bien commun

Homme simple issu d’une famille modeste, typique du Québec rural du début du 20 siècle ayant défriché la terre du Bas-Saint Laurent pour en vivre, Louis Bérubé se voit offrir, dès ses 14 ans, « la possibilité de faire de grandes études, une chance inouïe qui le rendra maître de son destin »2 . Il effectue ainsi son cours classique au séminaire de Rimouski avant de faire un baccalauréat en agronomie, avec spécialisation en économie rurale et en coopération, à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la Pocatière. Le jeune est doué, mais surtout dévoué. Si en tant que premier de classe il sort du lot, ses études lui permettent par-dessus tout de développer un sens aigu de la justice sociale et du bien commun, qui le guidera tout au long de sa vie.

LB étudiant au Séminaire de Rimouski en 1917. Crédit photo : Fonds Séminaire de Rimouski, Archives nationales à Rimouski.

[/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]Qu’entendons-nous par modernisation des pêches ?

De manière générale, la modernisation des pêches au Québec maritime et au Canada atlantique fait référence, au niveau de la capture, à l’introduction de nouveaux modèles de bateaux, plus gros, souvent en acier et motorisés, d’engins de pêche plus performants, comme le chalut ou la palangre de fond. Du côté de la transformation, cette modernisation passe par l’apparition d’usines de transformation de taille industrielle, dotées d’équipements pour les produits frais, congelés ou en conserve. Progressivement, ces procédés de transformation se substituent aux techniques traditionnelles de salage et de séchage. Ce mouvement suit plus généralement le basculement du centre de gravité de l’économie mondiale de l’Europe vers l’Amérique du Nord, tout particulièrement les États-Unis, qui deviennent par la même occasion le principal marché d’exportation des produits du Saint-Laurent. Cette modernisation des pêches au 20e siècle s’accompagne donc d’un accroissement substantiel du niveau de capture, d’une intégration verticale de la chaîne d’approvisionnement (capture- transformation-commercialisation) et d’une concentration de la propriété et du contrôle décisionnel.

[/et_pb_testimonial][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Nous mettrons l’accent sur trois éléments qui nous semblent être les piliers de son héritage et de son approche, soit 1) la nécessité d’une intervention étatique structurante, 2) le développement d’institutions de formation et de recherche scientifique de pointe, ainsi que 3) le déploiement d’un mouvement coopératif fort.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.21.0" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" custom_margin="-33px|||||" custom_padding="0%||0%||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_padding="49px|||||" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]1) La nécessité d’une intervention étatique structurante

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" custom_padding="||0px|||" global_colors_info="{}"]Louis Bérubé a constamment soutenu que l’État devait jouer le rôle de maître d’œuvre dans le développement des pêcheries au Québec. Cela traverse son parcours, que ce soit directement à titre de fonctionnaire, ou plus indirectement en tant que consultant ou qu’expert publiquement reconnu en matière de pêcheries.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Dès sa sortie des bancs d’école en 1922, Louis Bérubé joint le ministère de l’Agriculture du Québec, où il aura pour mandat d’inspecter les coopératives agricoles. L’année suivante, il intègre le Service de chasse et pêche du ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries. Il est, pour ainsi dire, le premier fonctionnaire embauché pour s’occuper spécifiquement des pêcheries au Québec.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Le contexte s’y prête : le fédéral vient de céder la gestion des pêcheries au gouvernement du Québec, dans le cadre de l’Entente de 1922. Ce dernier vient d’adopter la Loi pour aider au développement des pêcheries, qui permet aux pêcheurs de se regrouper en coopératives. Ce sera d’ailleurs à Louis Bérubé que sera confiée la tâche de fonder et d’encadrer les premières coopératives de pêcheurs en Gaspésie (nous y reviendrons)3.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]À peine en poste, il constate l’énorme retard des pêcheries québécoises, principalement en matière de qualité et de mise en marché des produits. Il tente alors d’améliorer la salubrité, les techniques de transformation, la classification et la commercialisation des produits. Il se bute toutefois à un « contexte d’immobilisme et d’incompétence »4 au sein de son ministère, qui le freine dans ses élans.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]En 1926, il démissionne pour devenir gérant d’une entreprise de négoce des produits de la pêche nouvellement fondée, Le Poisson de Gaspé lté. Il souhaite mettre en pratique ce qu’il préconise et montrer, par la même occasion, la voie à suivre. En 1930, l’entreprise se dotera d’un entrepôt frigorifique, le tout premier en Gaspésie, et permettant de développer le marché du frais et du congelé.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/10/Capture-decran-le-2024-10-03-a-09.32.14.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-10-03 à 09.32.14" align="center" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" min_height="257.4px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]LB vers 1945. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]C’est par la grande porte que Louis Bérubé revient au ministère de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries en 1933, à titre de directeur de la production et de la commercialisation du Service des pêches maritimes. Ayant non seulement incité le gouvernement à développer toute une chaîne de froid sous contrôle public – faite d’entrepôts frigorifiques, de glacières et de neigères –, il aura pour mandat de « développer le marché national du poisson frais et congelé »5. Lorsqu’il quitte le Service des pêches maritimes en 1938, la chaîne de froid est opérationnelle et connait un franc succès.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/10/Capture-decran-le-2024-10-03-a-09.32.04.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-10-03 à 09.32.04" align="center" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" min_height="257.4px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]LB vers 1955. Crédit photo : Archives familial

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]S’il n’a plus jamais occupé le poste de fonctionnaire au sein du ministère responsable des pêcheries par la suite, Louis Bérubé a travaillé toute sa vie pour inciter l’État québécois à jouer un rôle moteur dans la modernisation de ses pêcheries. Que ce soit en tant que consultant, journaliste, vulgarisateur, conférencier, professeur ou militant, il a régulièrement influencé la mise en place de politiques publiques. Néanmoins, ce n’est qu’au moment de prendre sa retraite, en 1962, qu’une intervention étatique digne de ce nom dans les pêcheries prend véritablement forme.

[/et_pb_text][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.19.4" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_color="rgba(172,172,172,0.2)" custom_padding="0px||4%||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_padding="4px||||false|false" custom_padding_tablet="0px||||false|false" custom_padding_phone="0px||||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" custom_padding="7%||||false|false" custom_padding_tablet="7%||||false|false" custom_padding_phone="7%||||false|false" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]2) Le développement d’institutions de formation et de recherche scientifique de pointe

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Louis Bérubé a toujours accordé une place centrale à l’éducation, sous toutes ses formes. D’abord à l’éducation populaire, notamment par les cercles d’études du mouvement coopératif (nous y reviendrons), mais aussi à l’instruction publique, où il s’est appliqué à développer un système de formation intégrant les niveaux professionnel, technique et universitaire, afin de préparer la relève. Parallèlement à cela, il veillera à développer la recherche scientifique, autant en sciences de la mer, pour la capture, qu’en technologie des aliments, pour la transformation. Enfin, il va s’assurer de bâtir de solides ponts entre la formation et la recherche, afin que l’un et l’autre servent au développement de l’industrie québécoise.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]C’est par l’enseignement que Louis Bérubé met d’abord en pratique sa vision de

l’éducation. En 1929, alors qu’il est gérant de l’entreprise Le Poisson de Gaspé lté, il est embauché comme professeur de technologie de la pêche et de la pisciculture à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la Pocatière. Ce retour là où il a complété sept ans plus tôt son baccalauréat en agronomie fait de lui le tout premier professeur embauché spécialement pour enseigner la pêche commerciale 6.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.15.51.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.15.51" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]Le bâtiment qui abritait les École supérieures d’agriculture et des pêcheries à Sainte-Anne-de-la- Pocatière. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud, Fonds photographique Louis-Bérubé, Pêche E25/004.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Ce n’était là que le début, car en 1938 il participe activement, mais en coulisse, à la

fondation de l’École supérieure des pêcheries (ÉSP). Elle sera établie dans l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la Pocatière et sera également affiliée à l’Université Laval. Louis Bérubé enseignera à l’ÉSP en plus d’y occuper la fonction de secrétaire – et officieusement de directeur – jusqu’à sa retraite en 1962.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.16.25.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.16.25" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]En 1943, cours en transformation du poisson à l’École supérieure des pêcheries. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud, Fonds 038.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_padding="||47px|||" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" width="100%" global_colors_info="{}"]La création de l’ÉSP est sans contredit la principale réalisation de Louis Bérubé : « c’est l’événement fondateur de la modernisation longtemps souhaitée de l’industrie québécoise de la pêche », qui conduira à l’essor du mouvement coopératif et viendra « bouleverser l’ordre établi depuis cent soixante-quinze ans » 7. Souhaitant fonder une école spécialisée en pêcheries depuis une quinzaine d’années, et ayant souvent interpellé le gouvernement du Québec afin qu’il s’implique davantage dans la formation, l’ÉSP est donc la pièce maîtresse d’un projet beaucoup plus large.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.16.17.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.16.17" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]Vers 1945, le Toubib, bateau-école de l’École supérieure des pêcheries qui servira aussi pour la recherche. Crédit photo : Cote Jocelyn Lindsay.

[/et_pb_text][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]De niveau universitaire, le programme d’étude de l’ÉSP est si singulier qu’il inspirera la création d’écoles calquées sur son modèle ailleurs dans le monde. D’une durée de quatre ans, il est organisé autour de quatre champs d’études, soit les sciences physiques, l’hydrologie et les méthodes de pêche, la technologie des aliments et le social-économique 8. L’ÉSP mise ainsi sur une approche pluridisciplinaire avant l’heure, qui « associe formation scientifique et technique, recherche appliquée et action sociale » 9. Le volet social-économique est une innovation à proprement parler : il est non seulement inédit, mais vient répondre à un besoin nouveau et bien précis, celui de former les coopérateurs de demain. Du reste, le programme combine le meilleur de deux mondes, c’est-à-dire l’attention portée aux techniques de pêche des écoles européennes couplée à la transformation des produits marins des écoles américaines.

[/et_pb_text][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.16.05.png" alt="sans droits d'auteur" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.16.05" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]Tableau schématique du programme de baccalauréat de quatre ans dispensé par l’ÉSP : sciences de la mer, technologies de capture et de transformation, coopération et sciences sociales. Crédit photo : Dessin de Joseph Gaudreau. Coll. Gaétan Myre.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_font="|700|||||||" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]La fin abrupte de l’École supérieure des pêcheries (ÉSP)

En 1962, l’Université Laval annonce le déplacement de l’École d’agriculture de Sainte- Anne-de-la-Pocatière sur le campus de Sainte-Foy. Parti à la retraite la même année, Louis Bérubé « n’a plus voix au chapitre » 10. Le sort de l’ÉSP est pourtant intimement lié à celui de l’École d’agriculture. Sa fermeture est décidée, elle accueillera sa dernière cohorte, qui complètera sa scolarité en 1965. Institution façonnée et dirigée par le clergé, l’ÉSP n’a pas survécu au mouvement de laïcisation du système d’éducation de la Révolution tranquille.

Au cours de ses 24 années d’existence, l’ÉSP aura diplômé un total de 79 ingénieurs en pêcheries. Des cadres intermédiaires et supérieurs qui « ont joué un rôle central à une époque entre le déclin de l’hégémonie des grandes compagnies et l’arrivée au pouvoir de gouvernements plus progressistes au début des années 1960. […] Ils ont contribué à dynamiser les entreprises, coopératives, organisations publiques, établissements de formation, groupements de pêcheurs et centres de recherche » 11, bref ils ont grandement contribué à la modernisation du secteur des pêches.

[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]L’ÉSP n’était cependant pas suffisante pour combler l’entièreté des besoins en formation. Il manquait un chaînon intermédiaire, l’école moyenne, pour former les « opérateurs de la base » aux métiers de la pêche, de la transformation – éventuellement de l’aquaculture – et de tous les métiers connexes. Louis Bérubé incitait le gouvernement et le ministère depuis les années 1930 pour qu’ils développent la formation professionnelle et technique 12. C’est ainsi en 1947 que le ministère de la Chasse et des Pêcheries mandate Louis Bérubé afin de mettre sur pied l’École d’apprentissage en pêcheries de Grande Rivière.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Ce sera la première école à enseigner les métiers liés à la pêche au Québec et au Canada. Les techniques de capture et de transformation, l’administration, la coopération, la charpenterie navale, la mécanique marine et la forge seront au cursus. L’École aura également un rôle d’éducation populaire, servant à dynamiser la vie sociale de l’ensemble de la Gaspésie, en accueillant notamment des organismes communautaires et des organisations liées au secteur des pêches, comme les Pêcheurs-Unis du Québec, qui y ont tenu des réunions et des assemblées générales annuelles, et le Service social économique, qui y a fréquemment dispensé des cours destinés à la relève dans les pêches.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]De la pêche familiale à l’École !

Les débuts de l’École d'apprentissage en pêcheries de Grande-Rivière sont difficiles. Le Québec accuse du retard dans la modernisation de ses pêcheries, qui sont encore majoritairement traditionnelles et côtières. La flotte est composée de barges et de chaloupes de mer, tandis que les pêcheurs « sont formés sur le tas au sein de la famille et de la communauté. […] Ils disposent de « savoirs locaux » qui ne s’enseignent pas dans les écoles » 13. Il faudra attendre le financement des Gaspésiennes à partir de 1955, et surtout la constitution d’une flotte conséquente de chalutiers et de cordiers au début des années 1960, pour que l’école rejoigne un bassin élargi d’étudiants désireux d’acquérir des connaissances et des savoir-faire que la génération précédente ne peut plus leur transmettre. L’École instaurera ainsi un premier cours complet de deux ans, entièrement dédié à la pêche moderne à partir de 1954 et son bâtiment sera agrandi l’année suivante afin de recevoir des cohortes plus nombreuses.

[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" custom_padding="||0px|||" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" min_height="78px" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Louis Bérubé assurera la direction « par intérim » de l’École pendant plus de dix ans, jusqu’en 1958. Lorsqu’il quitte, il prend soin de laisser l’École entre de bonnes mains, celles d’un diplômé de l’ÉSP. Puis, un nouveau chapitre s’ouvre en 1968, alors que l’École est rattachée au cégep de la Gaspésie. Elle inaugurera « deux programmes d’études collégiales de trois ans, l’un en Transformation des produits de la mer et l’autre en Exploitation des ressources marines » 14. Si l’École a adapté sa mission et s’est vue attribuer de nouveaux mandats au fil du temps afin de refléter les évolutions de l’industrie, elle existe encore aujourd’hui sous le nom de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ). En 2023, elle a fêté son 75 e anniversaire. Son plus grand héritage est certainement d’avoir formé plusieurs générations de pêcheurs, d’aquaculteurs et d’ouvriers d’usine pour l’ensemble des régions maritimes du Québec.

[/et_pb_text][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.16.49.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.16.49" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]Louis Bérubé fut l’idéateur de l’École d’apprentissage en pêcheries, un établissement qu’il dirigera pendant les dix premières années. Photographe inconnu, coll. G. Myre.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.16.40-1.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.16.40" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]L’École d’apprentissage en pêcheries vers 1955. Crédit photo : Coll. Famille Louis Bérubé.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]L’évolution des institutions de formation en pêcheries au Québec après la fermeture de l’ÉSP

La fermeture de l’ÉSP à partir de 1962 a créé une brèche dans le système de formation en pêcheries au Québec. Une brèche qui a quelque peu été colmatée avec le temps, sans toutefois recréer la formule particulière qui caractérisait l’ÉSP. Alors qu’en 1968 l’École d’apprentissage en pêcheries de Grande-Rivière était affiliée au cégep de la Gaspésie, « à la fin des années 1970, le Centre universitaire de Shippagan [au Nouveau-Brunswick] ouvre un baccalauréat en gestion des pêches. En 1983, le campus de Grande-Rivière se voit confier de nouveaux mandats de recherche appliquée, de transfert technologique et d’information. Le nom de l’établissement change pour celui de Centre spécialisé des pêches. De son côté, l’Université du Québec à Rimouski démarre en 1985 une maîtrise en gestion des ressources maritimes qui vise à former des gestionnaires. Enfin, en 1987, le ministère des Pêches et Océans met sur pied un centre de recherche francophone, l’Institut Maurice-Lamontagne, établi à Mont-Joli. Mises ensemble, ces initiatives vont venir combler le vide laissé par la fermeture de l’École supérieure des pêcheries et déplacer les centres décisionnels de la ville de Québec vers Rimouski et la Gaspésie » 15.

[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]En plus d’être le fondateur du système de formation en pêcheries au Québec, Louis Bérubé a également initié la recherche scientifique, fondamentale et appliquée. En effet, constatant l’énorme retard des pêcheries québécoises, il prend conscience de la nécessité de former des spécialistes en sciences et techniques de la pêche. Il s’attèlera donc à développer, dès les années 1930, les sciences de la mer, notamment l’océanographie, et la technologie des aliments. Cela débute par des correspondances avec des spécialistes en sciences de la mer, pour éclairer différents enjeux ponctuels.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Ces échanges permettront tranquillement de constituer un réseau et éventuellement d’amorcer la coopération halieutique internationale, notamment en sciences de la mer entre la France et le Québec et en technologies des aliments avec les États-Unis 16. Ces échanges permettront aussi à Louis Bérubé d’inciter le gouvernement à investir dans le développement de centres de recherche. En 1931, sous l’impulsion de professeurs de l’Université Laval et de médecins de la Société Provancher, la Station biologique du Saint-Laurent, à Trois-Pistoles, voit le jour. Toutefois, « dans les premières années, la station travaillera davantage à l’avancement des connaissances en biologie et en océanographie qu’à répondre aux besoins immédiats des opérateurs de la pêche.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Berceau de la recherche en sciences de la mer au Québec, la station déménagera à Grande-Rivière en 1938 pour se rapprocher des principaux centres de pêche et ainsi, mieux répondre aux besoins de l’industrie » 17. Puis, alors qu’il est directeur de la production et de la commercialisation du Service des pêches maritimes au milieu des années 1930, il va appuyer, dans l’ombre, la création d’un centre de recherche fédéral en Gaspésie, soit la Station expérimentale de pêche de Grande-Rivière. Fondée en 1936, elle aura pour mission d’améliorer les procédés de transformation et la valorisation des sous-produits.

Plus que de simplement soutenir le développement de centres de recherche, Louis Bérubé va s’assurer de bâtir des ponts avec les établissements de formation, tout en veillant à ce que l’un et l’autre soient mis au service des besoins de l’industrie québécoise. D’ailleurs, lors de la fondation de l’École d’apprentissage en pêcheries, le choix de Grande-Rivière n’est pas anodin : l’École est établie dans la même municipalité que les deux centres de recherche fédéral et provincial. Il vient confirmer le « rôle de pôle de développement en recherche et en formation halieutiques » 18 de Grande-Rivière. Tout comme l’ÉSP, l’École d’apprentissage en pêcheries « collabore depuis longtemps avec l’industrie à des projets de recherche appliquée et d’expérimentation technologique » 19.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]3) Le déploiement d’un mouvement coopératif fort

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Un dernier pilier de l’approche préconisée par Louis Bérubé consiste à déployer un mouvement coopératif fort permettant une meilleure maîtrise des leviers de développement et de plus grandes retombées socioéconomiques dans les communautés. Homme de son temps, il grandit dans un contexte d’ébullition sociale et intellectuelle. Influencé par des penseurs comme Lionel Groulx, Esdras Minville ou François-Albert Angers, il devient un fervent défenseur de la coopération telle que promue par la doctrine sociale de l’Église en tant que troisième voie de développement, à mi-chemin entre le capitalisme et le socialisme 20 . C’est ainsi que Louis Bérubé sera aux premières loges de la première vague du mouvement coopératif, qui s’échouera au tournant des années 1930, et de la seconde vague, beaucoup plus forte, à partir de 1938, qui misera sur le Service social économique et une fédération de coopératives, les Pêcheurs-Unis du Québec.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" min_height="372px" global_colors_info="{}"]Dès 1923, Louis Bérubé rejoint le Service de chasse et pêche du ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, où on lui confie le mandat de fonder et d’encadrer les premières coopératives de pêcheurs en Gaspésie. La même année, six coopératives voient le jour. Cette première vague du mouvement coopératif peinera toutefois à réellement prendre son essor par la suite. Louis Bérubé quittera en 1926 pour devenir gestionnaire d’une entreprise de négoce en produits de la mer, tandis qu’aucune nouvelle coopérative ne sera créée, sauf en 1930, peu de temps avant que le mouvement ne s’effondre dans le sillage de la crise économique.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.15.29.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.15.29" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" text_font_size="12px" text_line_height="1em" global_colors_info="{}"]En 1930, Louis Bérubé et ses associés aménagent à Barachois le premier entrepôt frigorifique pour le poisson en Gaspésie. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud, Fonds photographique Louis-Bérubé, suivi de la cote.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]Comment expliquer l’échec de la première vague du mouvement coopératif ?

À l’époque, la morue salée-séchée, la Gaspé Cured, est le principal produit tiré d’une pêche encore artisanale et côtière. Les pêcheurs et leurs communautés sont sous l’emprise totale de marchands anglo-normands, qui font la pluie et le beau temps. La création des premières coopératives vise justement à affranchir les pêcheurs des marchands, ce qui ne se fera pas sans résistance de leur part. Au sein des coopératives, des difficultés organisationnelles, notamment pour l’approvisionnement, surgissent rapidement : « beaucoup de pêcheurs sociétaires livrent leur poisson aux compagnies concurrentes » 21. Le gouvernement, pourtant favorable aux coopératives au départ, se désintéresse du mouvement. Les promoteurs, y compris Louis Bérubé, manquent de compétences et « ne maîtrisaient pas les principes de base de la coopération » 22. Puis, vers la fin des années 1920, le marché italien, principal acheteur de la Gaspé Cured, se ferme progressivement lorsque Benito Mussolini arrive au pouvoir. La crise économique mondiale qui éclate en 1929 viendra sceller le sort des coopératives gaspésiennes, à l’exception de celle de Carleton-sur-Mer, qui survivra.

[/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" custom_padding="0px||0px||true|false" custom_padding_tablet="0px||0px||true|false" custom_padding_phone="0px||0px||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Qu’à cela ne tienne, Louis Bérubé reviendra à la charge en prenant soin de tirer les leçons de cette première expérience. Fonder des coopératives est vain sans avoir d’abord formé des coopérateurs : « il est indispensable de prendre le temps de former les gens aux principes de la coopération. Il faut leur faire voir les avantages de se regrouper, identifier les meneurs, mobiliser tous les membres et savoir attendre le moment où ils décideront eux-mêmes de se regrouper » 23.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]C’est pour accomplir cette principale tâche de former des coopérateurs – et de relancer le mouvement coopératif – que sera créé, en 1938, le Service social économique (SSÉ). Le SSÉ, qui est en fait un département de l’École supérieure des pêcheries (ÉSP), aura pour mission de « contribuer au relèvement économique et à la renaissance morale des pêcheurs » 24. Il misera, pour cela, sur l’éducation, la promotion, l’animation et le soutien. Dès l’été de 1938, un premier cours de six semaines est donné à l’ÉSP à une cinquantaine de jeunes pêcheurs identifiés comme étant des meneurs au sein de leurs communautés. Jusqu’en 1945, ce sont 1400 jeunes pêcheurs gaspésiens qui passeront par là. On leur enseigne « les problèmes des pêcheurs, l’histoire du mouvement coopératif, les principes de la coopération, les mouvements sociaux contemporains, les caisses populaires, la tenue de livres, l’animation des assemblées, l’élocution, l’agriculture et les arts domestiques » 25. Une fois de retour dans leurs communautés, ces pêcheurs animent des cercles d’études avec l’aide du SSÉ. Bien souvent, ces cercles d’études conduisent à mettre sur pied des coopératives de toutes sortes : agricole, forestière, d’électricité, d’aqueduc, d’alimentation (magasin général), d’épargne et de crédit (caisse populaire) et, évidemment, de pêche.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Le SSÉ aura un impact instantané et fulgurant dans tout l’Est-du-Québec. Son action mènera rapidement, en 1939, au regroupement des coopératives dans une fédération portant le nom de Pêcheurs-Unis du Québec (PUQ). Encore une fois, c’est l’intervention de l’État, relayant les besoins du milieu, qui fait la différence : l’adoption de la Loi favorisant l’organisation de fédérations de coopératives de pêche permet la création des PUQ. L’idée derrière la fondation de cette fédération est d’empêcher que les coopératives locales se concurrencent sur les marchés pour vendre leurs produits. La fédération permet de regrouper l’offre des coopératives locales pour commercialiser d’une seule et même voix les poissons et fruits de mer.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Les Pêcheurs-Unis du Québec démarreront sur les chapeaux de roues. Regroupant 8 coopératives locales en 1939, elles sont 22 en 1943 26. La 2 e Guerre mondiale fait augmenter les prix des denrées alimentaires et les affaires sont bonnes, ce qui permet à la fédération de prendre de l’expansion. Toutefois, au lendemain de la Guerre, la fédération déchante lorsque les prix chutent. Elle connait alors une grave crise financière, qui conduira à sa mise sous tutelle par le gouvernement du Québec pendant sept mois, entre 1948 et 1949. Les PUQ connaitront une première restructuration qui leur donnera un nouvel élan. En 1957, elle regroupe désormais 53 % des pêcheurs du Québec 27.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]La modernisation est bien enclenchée et l’on s’apprête à suivre la voie de la concentration des activités au sein de pôles stratégiques, d’agrandir la flotte et de la doter d’engins plus performants, d’industrialiser davantage les activités de transformation et d’intégrer verticalement les activités de capture, de transformation et de distribution en gros et au détail. Les PUQ continueront ainsi de se développer pendant plusieurs années, parfois de manière harmonieuse, d’autres fois plus cahoteuse. À l’aube de sa retraite, Louis Bérubé n’y participera toutefois plus. Décédé en 1980 d’un cancer, il n’assistera pas non plus à la faillite des PUQ en 1984. Il n’aura ainsi pas « à souffrir de la disparition du mouvement qu’il avait contribué à fonder et pour lequel il s’était dévoué corps et âme » 28 .

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Malgré la fin de leurs activités, les PUQ laissent un héritage appréciable. À leur bilan, il faut certainement inclure le mérite d’être parvenu à mettre fin au système d’exploitation mis en place par les compagnies anglo normandes et d’avoir permis aux pêcheurs de mieux maîtriser leur développement et d’améliorer leur condition socioéconomique. En définitive, ce sont les communautés côtières qui ont bénéficié plus largement des retombées issues des activités de pêche ayant cours sur leur territoire.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/09/Capture-decran-le-2024-09-27-a-15.17.04.png" title_text="Capture d’écran, le 2024-09-27 à 15.17.04" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Inauguration du complexe de PUQ le 26 septembre 1967

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.19.4" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_color="rgba(172,172,172,0.2)" custom_padding="0px||4%||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Conclusion

Au-delà de ses principales contributions aux pêcheries québécoises, Louis Bérubé s’est constamment impliqué dans sa communauté, que ce soit en tant qu’homme d’affaires, conseiller, journaliste, conférencier, enseignant ou militant. À la fois un « homme de terrain capable de fileter une morue » 29 et un intellectuel participant activement au débat public, il est reconnu comme un spécialiste dans son domaine, au Québec comme à l’étranger. Dans ses dernières années de vie active et pendant sa retraite, il siègera d’ailleurs à différents conseils d’administration, comme ceux de l’Office des prix des produits de la pêche ou de la Fédération des coopératives de pêcheurs du Canada. Il agira aussi à titre de conseiller spécial pour l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour différents gouvernements provinciaux du Canada et pour l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Il réalisera également différentes missions à l’international, notamment en Asie (Cambodge, Inde, Sri Lanka, Cambodge, Malaisie) et en Amérique latine (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brésil). Toujours « fidèle à ses principes, il propose plutôt d’aider ces pays à mieux organiser leur production alimentaire. Bref, comme on le disait souvent à l’époque « montrer à pêcher plutôt que donner un poisson » 30.

En somme, Louis Bérubé laisse le souvenir d’un travailleur acharné qui n’a jamais ménagé les efforts pour servir le bien commun. Doté d’une vision de long terme et déterminé à l’accomplir, il a constamment maintenu le cap sur la modernisation des pêcheries québécoises. Même si l’histoire ne s’écrit jamais par une seule personne, et qu’il a pu compter sur plusieurs collaborateurs du milieu des pêches, du clergé ou du gouvernement pour réaliser cette œuvre, il n’en demeure pas moins la pierre angulaire. Au travers de la nécessité d’une intervention étatique structurante, des institutions de formation et de recherche scientifique de pointe, ainsi que d’un mouvement coopératif fort, il nous lègue encore aujourd’hui les clés qui pourraient permettre au secteur des pêches de sortir de sa crise actuelle et d’asseoir sa prospérité pour les années à venir.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.19.4" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" custom_padding="7.2%||7.2%||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_padding="0px|0px|0px||true|false" custom_padding_tablet="0px||0px||true|false" custom_padding_phone="0px||0px||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.27.0" _module_preset="default" width="335.8%" custom_margin="|-820px||-447px||" custom_padding="|2px||7px||" global_colors_info="{}"]Références

1- Myre, G. (2023). Louis Bérubé. Le renouveau de la pêche québécoise au XX e siècle, La Pocatière, Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, 195 p

2- Ibid., p. 11.

3- Ibid., p. 29-39.

4- Ibid., p. 62.

5- Ibid., p. 61.

6- Ibid., p. 57-58.

7- Ibid., p. 71.

8- Les étudiants sont aussi tenus de réaliser un total de neuf mois de stages dans des entreprises et des organisations du milieu des pêches, afin d’acquérir une expérience pratique et compenser pour l’éloignement géographique de l’École avec les régions maritimes. Ibid., p. 80-82.

9- Ibid., p. 85.

10- Ibid., p. 87.

11- Ibid., p. 88.

12- Ibid., p. 97-98.

13- Ibid., p. 100.

14- Ibid., p. 88.

15- Ibid., p. 88.

16- Ibid., p. 133-134.

17- Ibid., p. 53.

18- Ibid., p. 97.

19- Ibid., p. 133.

20- Ibid., p. 71-72.

21- Ibid., p. 44.

22- Ibid., p. 45.

23- Ibid., p. 45.

24- Ibid., p. 89.

25- Ibid., p. 90.

26- Ibid., p. 93.

27- Ibid., p. 95-96.

28- Ibid., p. 96.

29- Ibid., p. 57.

30- Ibid., p. 127.[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]"

["post_title"]=>

string(85) "Sortir les pêcheurs de la misère : un bref retour sur l’œuvre de Louis Bérubé"

["post_excerpt"]=>

string(590) "Au siècle dernier, les pêcheries québécoises ont traversé des bouleversements majeurs. Après s’être émancipées du contrôle qu’exerçaient sur elles les grands marchands anglo-normands depuis presque deux cents ans, les pêcheries ont connu un important processus de modernisation. Au cœur de ce « renouveau de la pêche québécoise » se trouve l’œuvre colossale d’un pionnier, Louis Bérubé, qui s’est attelé pendant près de soixante ans à sortir les communautés de pêcheurs de la dépendance en mettant entre leurs mains les leviers de leur développement."

["post_status"]=>

string(7) "publish"

["comment_status"]=>

string(6) "closed"

["ping_status"]=>

string(6) "closed"

["post_password"]=>

string(0) ""

["post_name"]=>

string(75) "sortir-les-pecheurs-de-la-misere-un-bref-retour-sur-loeuvre-de-louis-berube"

["to_ping"]=>

string(0) ""

["pinged"]=>

string(0) ""

["post_modified"]=>

string(19) "2024-10-07 14:42:01"

["post_modified_gmt"]=>

string(19) "2024-10-07 14:42:01"

["post_content_filtered"]=>

string(0) ""

["post_parent"]=>

int(0)

["guid"]=>

string(41) "https://mangetonsaintlaurent.com/?p=10546"

["menu_order"]=>

int(0)

["post_type"]=>

string(4) "post"

["post_mime_type"]=>

string(0) ""

["comment_count"]=>

string(1) "0"

["filter"]=>

string(3) "raw"

}

[1]=>

object(WP_Post)#3798 (24) {

["ID"]=>

int(10451)

["post_author"]=>

string(2) "26"

["post_date"]=>

string(19) "2024-07-26 15:25:58"

["post_date_gmt"]=>

string(19) "2024-07-26 15:25:58"

["post_content"]=>

string(41390) "[et_pb_section fb_built="1" custom_padding_last_edited="on|desktop" admin_label="Section" _builder_version="4.21.0" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_enable_image="off" background_size="custom" background_image_width="430px" background_position="bottom_right" background_horizontal_offset="1%" background_vertical_offset="-8%" custom_padding="2%||0px||false|false" custom_padding_tablet="3%||||false|false" custom_padding_phone="3%||||false|false" background_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_row custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" width_tablet="84%" width_phone="84%" width_last_edited="on|tablet" max_width_tablet="84%" max_width_phone="84%" max_width_last_edited="on|tablet" custom_padding="1%||5%||false|false" custom_padding_tablet="||4%||false|false" custom_padding_phone="||4%||false|false" collapsed="off" global_colors_info="{}" max_width__hover_enabled="off|desktop"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_post_title author="off" categories="off" comments="off" featured_image="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="2c46eb07-f976-448d-84e3-687bcef35dd7" meta_font="|700|||||||" meta_text_color="#32AED4" max_width="800px" max_width_tablet="900px" max_width_phone="900px" max_width_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][/et_pb_post_title][et_pb_post_title title="off" author="off" date="off" comments="off" featured_image="off" admin_label="Post Title" module_class="article-categorie" _builder_version="4.21.0" _module_preset="2c46eb07-f976-448d-84e3-687bcef35dd7" custom_margin="||20px||false|false" global_colors_info="{}"][/et_pb_post_title][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" max_width="600px" max_width_tablet="600px" max_width_phone="600px" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="||4px||false|false" custom_margin_tablet="||4px||false|false" custom_margin_phone="||4px||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" custom_padding_tablet="" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]Par Gabriel Bourgault-Faucher

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" text_text_color="#ACACAC" max_width="600px" max_width_tablet="600px" max_width_phone="600px" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="||||false|false" custom_margin_tablet="||||false|false" custom_margin_phone="||||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"]Chercheur à l’Institut de recherche en économie contemporaine

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.19.4" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" background_color="rgba(172,172,172,0.2)" custom_padding="0px||4%||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_padding="0px||||false|false" custom_padding_tablet="0px||||false|false" custom_padding_phone="0px||||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" custom_padding="7%||||false|false" custom_padding_tablet="7%||||false|false" custom_padding_phone="7%||||false|false" custom_padding_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" text_font_size="22px" custom_padding="||0px|||" global_colors_info="{}"]Alors que les pêches maritimes au Québec traversent une crise majeure, il est de plus en plus évident que le modèle économique privilégié jusqu’à ce jour n’est pas adapté à la situation. Fondé sur le prélèvement de grandes quantités de quelques espèces, leur faible transformation et leur exportation massive, la question n’est pas de savoir si ce modèle évoluera, mais plutôt quand et comment il évoluera. Pour voir venir et orienter en un sens favorable ce changement, il faut identifier les voies d’avenir dans les pêcheries maritimes. Le présent article pointera quelques-unes de ces voies à suivre qui s’élaborent déjà, en nous appuyant à l’occasion sur des exemples concrets pour illustrer notre propos.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" min_height="69px" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/07/mtsl_06_coul.psd.png" alt="libre de droits" title_text="mtsl_06_coul.psd" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" width="95%" max_width="95%" custom_margin="3%||3px||false|false" custom_margin_tablet="-10%||10px||false|false" custom_margin_phone="-10%||10px||false|false" custom_margin_last_edited="on|desktop" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" global_colors_info="{}" width__hover_enabled="off|desktop"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" module_class="template-article" _builder_version="4.21.0" _module_preset="93a9ec79-1bc5-407b-ab7f-9a3b9da45856" custom_padding="5%||5%||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" custom_padding_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" custom_padding="0px||0px||true|false" custom_padding_tablet="0px||0px||true|false" custom_padding_phone="0px||0px||true|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]La diversification des captures : pêcher moins, mais mieux

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Sur le plan de la capture, le modèle économique des pêcheries repose sur le prélèvement massif d’une poignée d’espèces. Au cours des cinq dernières années (2019-2023), 99 % des débarquements, en quantité, ont porté sur 18 espèces seulement1. Cela entraîne une concentration de l’effort de pêches et une pression énorme sur ces ressources, de même qu’une surspécialisation des activités qui rend les pêcheurs et leurs communautés vulnérables en cas d’effondrement2.

Or, on recense près d’une centaine d’espèces de poissons et fruits de mer comestibles dans les eaux du Saint-Laurent3, sans compter les 346 espèces de macroalgues, toutes également comestibles4. C’est dire à quel point l’industrie ne repose que sur une infime partie des richesses de notre garde-manger marin.

Le mot-clé pour l’avenir des pêcheries est la diversification. Les changements climatiques et le bouleversement de l’écosystème marin du Saint-Laurent nous y invitent déjà : le déclin et l’abondance des espèces varieront de manière brusque et imprévisible.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Il faut se préparer en conséquence, en cessant de faire reposer les pêcheries sur quelques espèces. Il faut pour cela développer de nouvelles pêcheries autour d’espèces méconnues, peu ou pas exploitées. Cela nécessite de concevoir des stratégies de valorisation des produits mieux adaptées, ainsi que de développer des engins de pêche et des bateaux plus polyvalents.

En parallèle, il faut sortir d’une approche misant principalement sur les quantités prélevées pour aller vers la qualité. Lors d’entretiens réalisés en Gaspésie à l’automne 2022, l’expression « pêcher moins, mais mieux » est ressortie à plusieurs reprises de la bouche d’intervenants du milieu lorsque questionnés sur les horizons à suivre pour l’avenir des pêcheries5.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2023/05/Je-suis-saint-laurent-mer-img.jpg" title_text="Je-suis-saint-laurent-mer-img" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]Qu’est-ce que l’approche écosystémique dans les pêches ?

Au Canada, les pêcheries commerciales se sont historiquement développées autour d’une approche monospécifique, c’est-à-dire qu’on cible une seule espèce à la fois, de manière la plus sélective possible. C’est en quelque sorte le pendant, en agriculture, de la monoculture. Du côté des sciences de la mer, cela s’est traduit par l’élaboration de modèles prédictifs centrés sur une seule espèce. En cherchant à isoler le comportement et l’évolution de la biomasse de cette espèce, on vise à outiller les décideurs afin qu’ils puissent mettre en place les meilleures mesures de gestion.

Cependant, au fur et à mesure que les bouleversements dans l’écosystème marin du Saint-Laurent s’amplifient, cette gestion en silo devient de plus en plus insoutenable, pour la simple et bonne raison qu’elle ne tient pas compte des interactions et des interdépendances entre les espèces.

Ainsi, la diversification des pêcheries au Québec passe par la mise en place d’une approche écosystémique. Cette dernière a pour intérêt de considérer l’écosystème dans son ensemble : le vivant, le non-vivant et les activités humaines. Cette prise en compte globale des différents facteurs s’influençant mutuellement permet d’instaurer des mesures de gestion de la pêche favorisant l’équilibre et la reproduction de l’écosystème dans le temps, au bénéfice des communautés humaines, notamment celles dépendant de la pêche, et de tous les êtres vivants le peuplant. En d’autres mots, l’approche écosystémique est la porte d’entrée pour des pêches multi-espèces gérées de manière durable.

L’approche écosystémique des pêches a été définie pour la première fois en 1995 par l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Dans les années 2000, l’Union européenne a commencé à établir un tel cadre de gestion. Au Canada, le MPO (Pêches et Océans Canada) est actuellement – et tardivement – en train de développer une telle approche.

[/et_pb_testimonial][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Une transformation axée sur la valeur ajoutée et la polyvalence

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="9a7d3fe9-a2e8-4e6a-9cd2-60980e3a2261" custom_padding="||0px|||" global_colors_info="{}"]La capture et la transformation sont des vases communicants : les transformateurs de poissons et fruits de mer sont confrontés à la même vulnérabilité que les pêcheurs en raison de leur surspécialisation et des perturbations dans l’écosystème marin du Saint-Laurent. Les quantités sur lesquelles ils misaient par le passé pour se développer ne sont plus forcément au rendez-vous. L’approvisionnement des usines devient en ce sens précaire et incertain6.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Si du côté de la capture il faut prioriser la diversification, cela implique, du côté de la transformation, de se préparer à la polyvalence. Cela implique de traiter plusieurs espèces, en plus petite quantité, et d’être en mesure de passer rapidement d’une espèce à l’autre au sein d’une même unité de production.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" custom_margin="|-1px||||" global_colors_info="{}"]Pareillement, pêcher moins mais mieux nécessite, pour les transformateurs, de sortir à leur tour d’une approche basée sur la quantité pour favoriser la qualité. Cela doit mener à des activités de valorisation, incluant davantage la deuxième et la troisième transformation, encore marginales à l’heure actuelle. Là aussi, il s’agit d’un horizon pointé par plusieurs intervenants rencontrés en Gaspésie à l’automne 20227.

[/et_pb_text][et_pb_image src="https://mangetonsaintlaurent.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1860-1030x773-1.jpeg" alt="source : regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie" title_text="IMG_1860-1030x773" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" text_font_size="15px" custom_margin="||-1px||false|false" global_colors_info="{}"]Source : Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_divider show_divider="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_divider][et_pb_testimonial quote_icon_color="#FFFFFF" quote_icon_background_color="#32AED4" font_icon="t||divi||400" author_last_edited="off|desktop" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" body_text_color="#000000" body_line_height="1.1em" border_width_all="5px" border_color_all="#32AED4" global_colors_info="{}" author__hover_enabled="off|desktop"]Atténuer la pénurie de main-d’œuvre par un travail plus stimulant et mieux qualifié

Dans les usines de transformation de produits marins, la pénurie de main-d’œuvre est le prétexte généralement évoqué pour justifier le recours aux travailleurs étrangers temporaires. S’il est vrai que le Québec maritime est aux prises avec un déclin démographique et un vieillissement accéléré de sa population8, cette pénurie de main-d’œuvre n’est pas uniquement quantitative : elle est aussi qualitative. Il ne manque pas seulement de personnes pour travailler, il manque de personnes désireuses de travailler dans les conditions d’emploi et de travail actuellement proposées par les transformateurs9. En d’autres mots, nous sommes devant une pénurie de main-d’œuvre bon marché (cheap labor)10.

L’avenir de la transformation des produits marins pourraient toutefois changer la donne. Remonter la chaîne de valeur par la deuxième et troisième transformation, ainsi que tendre vers des activités plus artisanales sont susceptibles d’entraîner une requalification et une revalorisation du travail. Des tâches plus stimulantes, moins répétitives et pénibles, tout comme de meilleures conditions d’emploi (horaires, salaires, etc.), pourraient permettre d’attirer plus de main-d’œuvre locale dans ce secteur.